Non semplicemente un museo. Infatti si definisce un “complesso monumentale”: cioè un luogo che racchiude in sé più anime, riunite sempre sotto la stessa egida: quella dei Farnese. Ecco quali sono le sue anime: Museo archeologico, Galleria Nazionale, Teatro Farnese, Biblioteca Palatina, Museo Bodoniano. Tre ore non bastano per visitare tutto, ed è un peccato, perché si rischia di perdere attenzione su opere e collezioni davvero importanti. Per questo il mio consiglio – per questo come per altri musei d’Italia – è quello che dava il grande storico dell’arte Philippe Daverio: tornare più volte per visitare ora una sezione ora l’altra, ora una sala ora l’altra, a seconda dell’inclinazione del momento. Mi rendo conto che un turista che viene da fuori non lo possa fare, ma se tu che mi leggi sei di Parma e dintorni, segui il mio consiglio.

Prima di visitare il Complesso Monumentale della Pilotta, vediamone brevemente la storia.

Storia della Pilotta, che deriva dalla pelota…

Il palazzo della Pilotta si forma a partire da più corpi di fabbrica costruiti in tempi diversi su progetti di diversi architetti. Inizialmente era un palazzo di corte dei Farnese, atto a integrare il sistema delle residenze ducali, si è poi ampliato tra il Cinquecento e il Seicento fino a diventare un complesso dalla mole gigantesca, persino fuorimisura se rapportato alla Parma di quei tempi. Risale alla metà del Seicento l’interesse dei Farnese per l’arte e per le antichità, con la formazione delle prime collezioni. Al 1728 si colloca la costruzione e l’utilizzo dello splendido Teatro Farnese, mentre bisogna ringraziare Maria Luigia d’Austria che nella prima metà dell’Ottocento riorganizzò le collezioni, restaurò il Teatro Farnese e ampliò l’Archivio di Stato.

Durante la II Guerra Mondiale il Complesso della Pilotta fu in parte bombardato. In particolare fu colpita l’area che ospitava l’Archivio di Stato. Per fortuna le collezioni si salvarono, grazie alle misure di protezione antiaerea messe in atto da chi era direttore dei Musei.

Ah già, non ve l’ho detto: il nome Pilotta deriva da pelota, il gioco nobiliare (con la palla, ça va sans dire) cui i Farnese giocavano con i loro illustri ospiti nei cortili in particolari occasioni di rappresentanza.

Visitare la Pilotta: il Museo Archeologico

Dopo questa breve storia della Pilotta iniziamo la nostra visita. Da buona archeologa non posso non partire dal Museo archeologico: anche perché effettivamente è la prima collezione che si presenta dopo aver fatto il biglietto.

Il Museo archeologico è un’interessante esposizione che parla di Parma e del suo territorio dalla preistoria fino agli albori dell’età medievale. Si articola in due anime: una collezione concepita come un racconto topografico e cronologico, che dalla preistoria del territorio arriva all’età romana, andando ad approfondire la città romana di Veleia, il suo Foro e le statue dei rappresentanti della famiglia imperiale, oppure la cultura materiale della città, compresa quella Tabula Frumentaria che è l’iscrizione su lamina bronzea più grande che possediamo e che racconta di elargizioni di denaro fatte da Traiano per nutrire bambini e bambine indigenti. Un documento epigrafico unico nel suo genere e che a suo modo parla di welfare nel mondo romano. Incredibile, vero?

Il percorso museale passa poi alle collezioni storicizzate di antichità, raccolte dai Farnese nel corso dei secoli e sistemate e protette da Maria Luigia: si tratta di una collezione che spazia tra gli Etruschi (corredi funerari in cui ricorrono anche vasi attici, quindi greci), la numismatica antica e gli Egizi. La collezione egizia è piccola, ma sembra davvero un museo in miniatura: una mummia umana, un papiro che riporta il Libro dei Morti, una mummia di gatto, qualche stele e poco altro, comunque un piccolo riassunto dell’arte egizia che piace molto alle scolaresche, come ho potuto constatare durante la mia visita.

In sostanza, il Museo Archeologico della Pilotta ha due anime, quella a vocazione topografica e territoriale, concepita in un percorso cronologico che dalla preistoria arriva all’età romana e poi altomedievale, e quella collezionistica. Il percorso di visita a parer mio non è proprio limpido, perché costringe ad abbandonare sul più bello il percorso cronologico e territoriale per andare a vedere la collezione storicizzata e ritornare indietro, quindi si rischia di perdere il filo del discorso. Ma al netto di questo, e se si è interessati ai reperti e non alla loro dislocazione va bene così.

Visitare la Pilotta: il Teatro Farnese

Il percorso di visita, dopo aver concluso il Museo Archeologico, approda su uno scalone che porta su un corridoio. Centrale, davanti a noi, una porta che ci trascina in un luogo fuori dal tempo e dallo spazio: il Teatro Farnese. Un teatro completamente in legno che fu concepito agli inizi del Seicento da Ranuccio Farnese e che fu effettivamente completato e utilizzato nel 1628, per celebrare le nozze tra Margherita de’ Medici e il duca Odoardo Farnese con un’opera prima, appositamente pensata e scritta da Claudio Monteverdi, dal titolo “Mercurio e Marte” arricchita da una naumachia, cioè da una battaglia navale, per realizzare la quale si allagò la platea.

Tutta questa grande rappresentazione è evocata nel suggestivo videomapping che viene trasmesso ogni 20 minuti sullo spazio della scena: un’animazione spettacolare e suggestiva, che per l’appunto rievoca quella battaglia navale inscenata per quel fastoso matrimonio; ma non solo, perché il videomapping restituisce anche l’arredo scultoreo della scena, arredo che andò distrutto nel corso dei bombardamenti della II Guerra Mondiale, il 13 maggio del 1944.

Visitare la Pilotta: la Galleria Nazionale

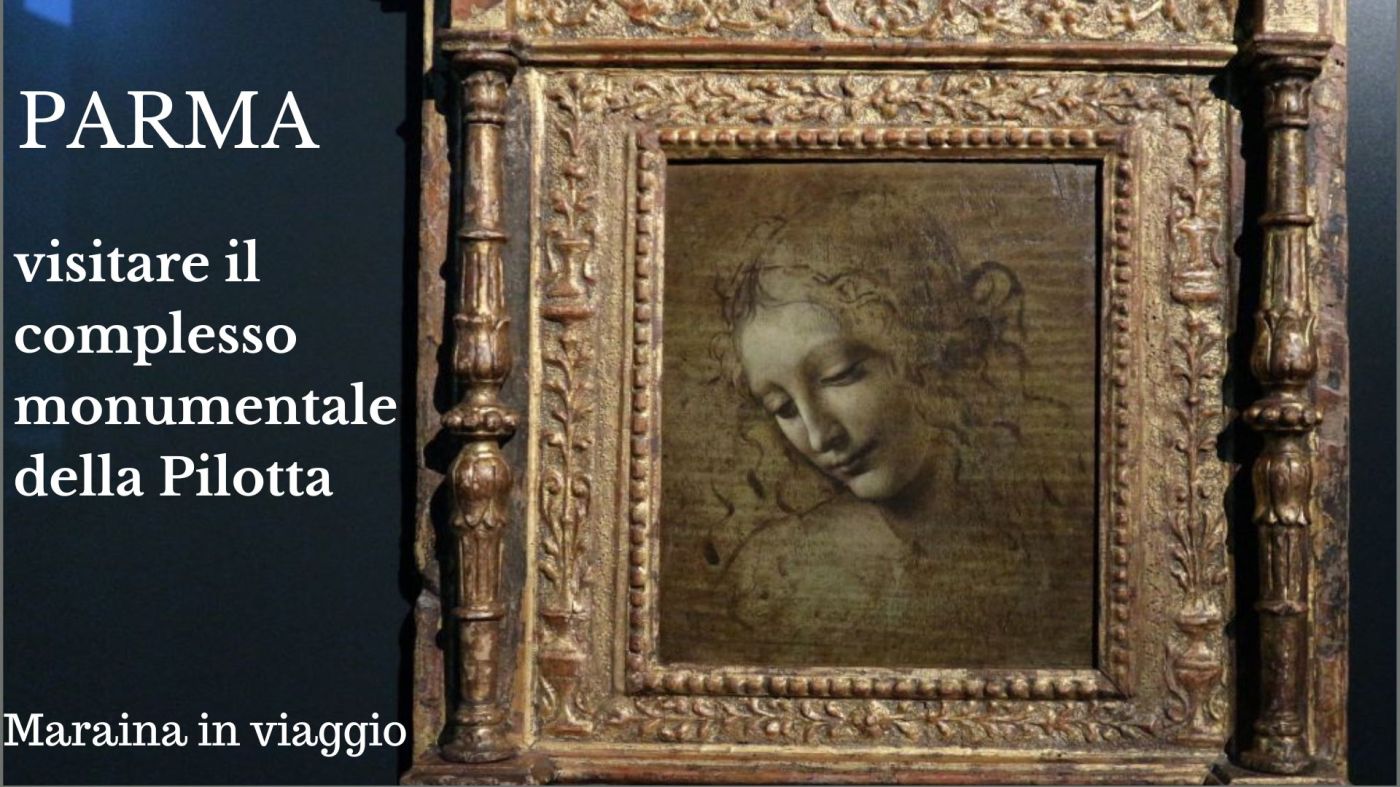

Il cuore del percorso museale della Pilotta è la Galleria Nazionale, una pinacoteca decisamente estesa per la cui visita probabilmente ci vorrebbe un intero pomeriggio, per poter apprezzare appieno la collezione stessa, le singole opere, gli artisti, spesso molto conosciuti (siamo a Parma, non vuoi incontrare il Parmigianino?). Nelle sale si alternano nomi davvero noti, come il Correggio, il Sodoma, Bronzino, Peter Bruegel il Vecchio e Rubens. Il percorso è decisamente lungo e tortuoso, concedetemi di dirlo. Con grande sorpresa ci si imbatte nel ritratto della Scapiliata di Leonardo Da Vinci, una matita, né più né meno, ma di una dolcezza e di una compiutezza che lasciano senza parole.

Visitare la Pilotta consente di compiere un vero e proprio viaggio nella storia dell’arte italiana dai secoli XIII al XIX: si attraversano sezioni relative alla pittura emiliana tra il Duecento e il Cinquecento, all’arte a Parma tra il Cinquecento e il Seicento, con focus su Correggio, i Carracci e i Caravaggeschi in Emilia.

Merita una menzione il particolare allestimento di una sezione della Galleria, che vede l’impiego di tubi innocenti dipinti di bianco in dialogo con pareti elegantemente dipinte in rosso sulle quali sono collocate le grandi tele della Galleria. Un allestimento che sembra volutamente un non finito, ma che è molto d’impatto.

Visitare il complesso della Pilotta equivale a fare un viaggio nella storia più antica del territorio e nella storia dell’arte italiana, passando per l’epopea dei Farnese che qui avevano la loro residenza, il loro luogo di elezione. Se volete visitare la Pilotta in un’unica soluzione, preventivate almeno tre ore. Ma il consiglio, se abitate in zona o avete modo di tornare, è di visitare di volta in volta una sezione diversa, per non correre il rischio di essere sopraffatti da una sovrabbondanza di opere e di reperti.

Lascia un commento