Ci sono due motivazioni che spingono a leggere un libro: la prima è imbatterti nel titolo, nell’autore o nel volume e rimanere incuriosito; la seconda è leggerne in un altro libro, possibilmente un libro che hai amato e che hai trovato ispirazionale e quindi decidere di leggerlo perché il libro ispirazionale per definizione dà spunti e ispira.

Nel mio caso è la seconda. Il libro ispirazionale è “Le strade del tè” di Lucie Azema, giornalista e scrittrice francese che avevo già avuto modo di apprezzare nel suo “Donne in viaggio”, di cui ho pubblicato la recensione qui. Per me Lucie Azema è un faro, una donna dal multiforme ingegno che incarna esattamente quello che vorrei essere io: viaggiatrice, scrittrice, profonda conoscitrice di mondi altri, capace di interagire con le persone nei luoghi e capace, quindi, di trarne storie.

Tuttavia qui non devo parlare di Lucie Azema, ma del libro che lei mi consiglia tra le pagine de “Le strade del tè“.

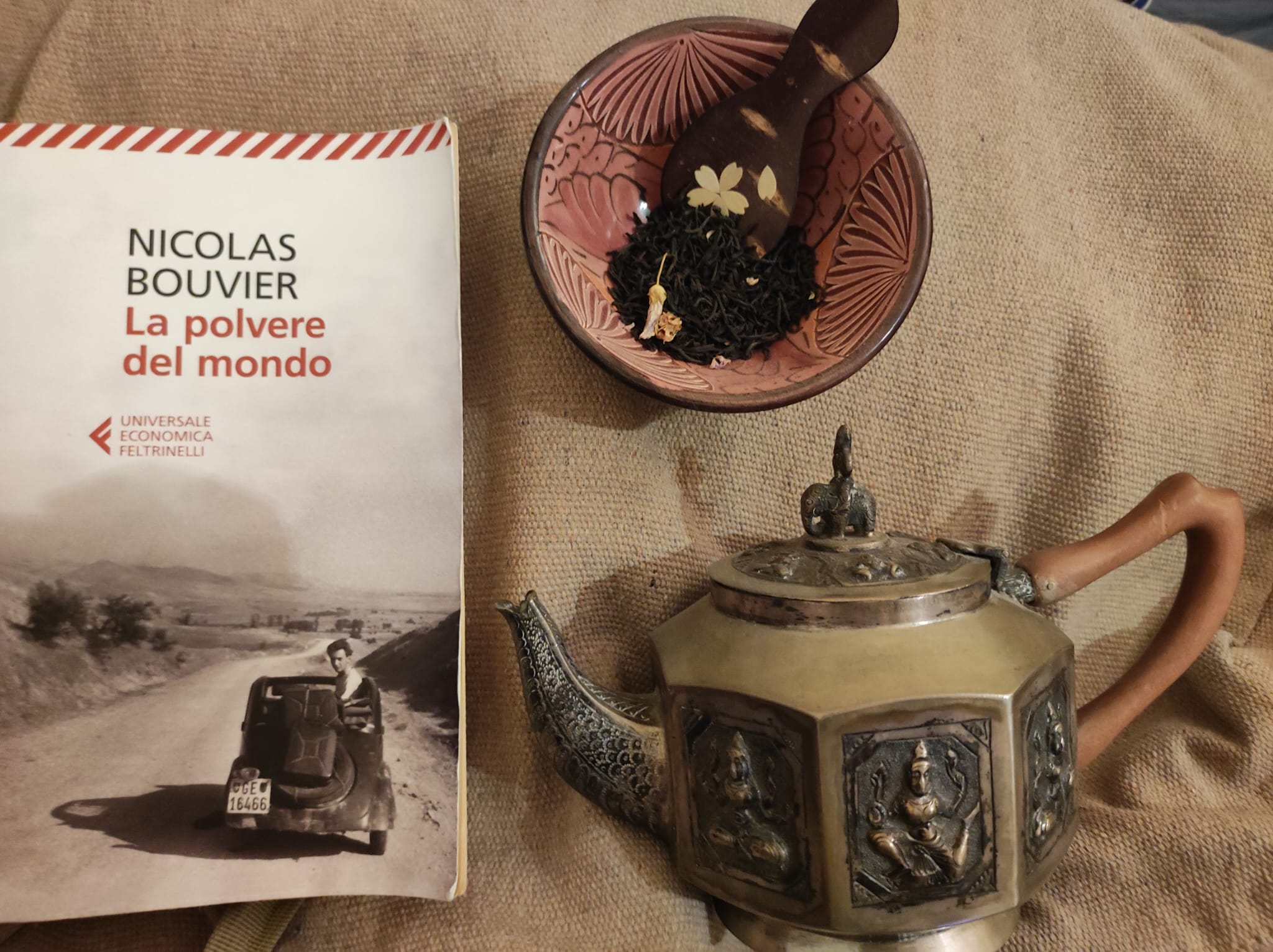

Nicolas Bouvier, La polvere del mondo

Più volte Lucie Azema fa riferimento – citando dei passaggi – al racconto del viaggio che Nicolas Bouvier, giornalista svizzero, intraprese insieme a un suo amico artista, Thierry Vernet, negli anni Cinquanta del Novecento, percorrendo i Balcani, sbarcando in Turchia, attraversando l’Asia centrale dell’Iran, del Pakistan e dell’Afghanistan, arrivando fino in India. Un viaggio straordinario, condotto in automobile (e che automobile! Una fiat Topolino nera, nientemeno!), con soggiorni in città improbabili per settimane anzi per mesi, sempre alla ricerca di un modo per sbarcare il lunario, perché viaggiare lontano da casa costa, e non si può sempre contare sull’ospitalità delle persone.

Il programma era vago, ma in casi simili l’importante è partire (p. 20)

Il racconto di Bouvier è fresco, ha quasi il sapore del diario. E del diario sono tangibili le pagine in cui parla delle difficoltà economiche, o delle disavventure con quell’automobile che dà più problemi che soddisfazioni (anche se, quando ne racconta, il tono è quello compiaciuto di chi sa che tanto ce la farà). In realtà non è un diario, ma un racconto che Bouvier mette insieme per anni (il racconto è pubblicato quasi 10 anni dopo): lo scopriamo quando, a Quetta, in Pakistan, viene gettato – considerato spazzatura – tutto l’incarto con i mille fogli di racconto già raccolti giorno dopo giorno dal momento della partenza fino a quell’angolo di mondo. Ma proprio perché riesce a regalarci l’illusione del diario, ci disperiamo con lui nella forsennata, disperata e inutile, ricerca di quel manoscritto tra i rifiuti maleodoranti della discarica fuori città. E questa forse, oltre alla febbre e a quando si affetta malamente una mano, è forse la disavventura più grande, di certo quella che pesa di più nell’economia del racconto.

Inevitabile è l’immedesimazione: penso a come viaggiamo oggi, con tutti i confort, il navigatore, la carta di credito e l’ATM, e penso che all’epoca non c’era niente di tutto questo. C’era una mappa cartacea, forse, c’erano strade impervie la cui difficoltà sulla mappa non potevi cogliere, c’era il problema della lingua, che oggi l’inglese aiuta, ma all’epoca no, ma c’era più umanità, c’era più empatia, c’era più accoglienza sia in un senso che nell’altro, c’era più fiducia nel prossimo. Oggi non si potrebbe più fare un viaggio come Bouvier e Vernet, innanzitutto perché la tecnologia ha consentito di fare poderosi salti in avanti, ma anche perché manca ormai la spontaneità. Il viaggiatore di oggi, tranne poche illuminate esperienze (tra cui Lucie Azema stessa o la mia ex collega Angela Mori), è più tipo da tutto e subito, non ha bisogno di lavorare per continuare a viaggiare, a meno che non sia un nomade digitale o a meno che non sia un concorrente di Pechino Express. E questo fa la differenza. E questo ovunque ha modificato il modo di porsi da parte degli autoctoni nei confronti degli stranieri viaggiatori. Oggi viviamo in un mondo globalizzato in cui certe dinamiche che nel racconto di Bouvier appaiono, non sarebbero concepibili. Io non so se sia un bene o un male. Di sicuro la situazione geopolitica odierna aiuta, ma probabilmente inquina l’indomito spirito di chi vorrebbe vivere davvero un’esperienza fuori dal comune.

Inoltre, inevitabilmente è cambiato l’aspetto delle città e la vita degli abitanti. Anche solo a livello di infrastrutture, di servizi, per quanto ci troviamo nel centro dell’Asia dobbiamo immaginare una società molto diversa da quella di 70 anni fa. I camion che percorrevano le strade tra Kerman e Bam, in Iran, a 15 km/h sicuramente oggi viaggiano più veloci e su strade degne di questo nome, o quantomeno rese più agibili e percorribili. I nostri due protagonisti, arrivando a Tabriz in inverno, sono costretti a fermarsi nella città finché non sciolgono le nevi in città e fuori. Si percepisce un rapporto diverso con la natura dei luoghi: vince lei e bisogna rispettarne i limiti e le volontà; “una natura dove l’uomo appare un umile accidente” dice Bouvier a un certo punto.

Bouvier, col suo racconto fresco ci mostra dunque un’Asia che non è più, una terra che ancora oggi è considerata selvaggia e poco mainstream, a maggior ragione all’epoca. Un’Asia anche oggi difficile da penetrare, probabilmente, instabile politicamente a causa anche delle ingerenze occidentali (Afghanistan e Iran, per dirne due) ma che sicuramente è molto cambiata rispetto a 70 anni fa, epoca alla quale risale questo viaggio straordinario. Bouvier intraprende il suo viaggio subito dopo la II Guerra Mondiale, in un periodo in cui l’Occidente che ha ritrovato la stabilità e si avvia verso la sua età dell’oro, si volge con curiosità scientifica, quasi, così come facevano i nord europei nel Settecento quando percorrevano il Grand Tour, alla scoperta di luoghi esotici in quanto sconosciuti sul serio. Bouvier verso la fine del suo viaggio, in Bactriana, si unisce a un’équipe archeologica francese, nella quale incontra e talvolta ritrova altri viaggiatori che si fermano per qualche tempo, contribuendo alla prosecuzione degli scavi: e chi me lo doveva dire, quando ho iniziato a leggere questo racconto di viaggio, che ho sfiorato un racconto archeologico?

Con la sola eccezione di Belgrado, città che ho visitato, non conosco nessuna delle tappe del viaggio di Bouvier. Proprio a Belgrado, però, ho trovato quantomeno singolare la descrizione che egli fa del Narodni Muzej, Il Museo Nazionale di Archeologia, con la sua collezione di antichità romane: avendolo io visitato, mi ha fatto sorridere pensare che abbiamo visto le stesse opere, esposte naturalmente in modo diverso oggi rispetto agli anni ’50: tuttavia questo dettaglio nel racconto me l’ha fatto sentire più vicino. Mi dispiace poter condividere solo Belgrado con il suo viaggio. Sì, perché è vero che Bouvier conclude il suo viaggio in India, ma non lo racconta, non qui quantomeno. E quindi sì, potremmo raccontarci anche dell’India, in un dialogo ipotetico (che pur mi piacerebbe avere), ma non a partire da questo libro.

Per concludere

Vorrei concludere con due parole sull’edizione in mio possesso: edita da Feltrinelli, con l’introduzione di quel grande giornalista e viaggiatore italiano contemporaneo che è Paolo Rumiz, è arricchita, giustamente, dai disegni e le opere realizzate dal compagno di viaggio di Bouvier, Thierry Vernet. Così il racconto a parole si completa col racconto per immagini. Inoltre, si chiude con la nota della traduttrice, che si rivela essere, com’è giusto che sia, una profonda conoscitrice dell’opera e dello stile di Bouvier, stile non facile da tradurre, stile essenziale eppure immaginifico, capace di creare immagini di una potenza palpabile, ma usando sempre una prosa più che asciutta.

Vorrei spendere solo due parole sull’introduzione di Rumiz, che è un saggio e una recensione a sé, fondamentale da leggere (ma leggere rigorosamente alla fine, per ritrovare nel racconto alcuni aspetti e rifletterci su) per capire il divario tra quei tempi e i nostri. Ma parla anche di desiderio – tutto occidentale -di prendere e partire, di esplorare l’Oriente. Non per nulla il verbo orientarsi deriva da Oriente “per la ragione banale” dice Rumiz, e come dargli torto, “che a ovest c’è solo il nulla dell’oceano e l’Europa non è che un frastagliato promontorio dell’Asia, dunque le genti sono sempre arrivate da quella direzione“. E ancora:

Guardare a Oriente significa cercare inconsapevolmente le nostre origini (p. 16)

e di fatto è così, anche perché storicamente le prime grandi civiltà sono nate in Mesopotamia, in quell’Iraq, Iran, Anatolia e vicino Oriente tutto che Bouvier e compagno attraversano.

Il tema del desiderio di viaggiare e di raggiungere nuove mete è centrale nell’intro di Rumiz, nella nota della traduttrice Maria Teresa Giaveri, e lo percepiamo costantemente nel racconto di viaggio di Bouvier: altrimenti non si spiegherebbe questa ostinazione ad andare oltre, sempre avanti, a voler raggiungere l’India attraverso le strade impervie dell’Asia più interna, impervia e profonda, più difficile e meno gestibile, più imprevedibile.

Infine, e qui chiudo: il titolo. L’edizione italiana titola “La polvere del mondo“. Il titolo originale è invece “L’usage du monde“. Un titolo che è stato imposto nella prima edizione italiana e che la traduttrice se da un lato è costretta a mantenere, tuttavia ne comprende la scelta. La polvere fa pensare alla fatica del viaggio e suggerisce un paesaggio desolante e desolato, polveroso, povero. L’usage, uso, ma anche usura, fa pensare da una parte a un’azione attiva di chi fa qualcosa, di chi sfrutta, dall’altro di chi subisce qualcosa. L’usura dopotutto consuma, rende in polvere, ma pare di comprendere, tra le righe di Bouvier, che egli preferisca le strade polverose dell’Asia al dover necessariamente fermarsi in una città per qualche tempo, vuoi – come a Tabriz – per aspettare lo scioglimento delle nevi, vuoi – come a Quetta – per aspettare che la Topolino venga aggiustata e anche per far su qualche soldo.

Concludo la lettura arricchita, senza dubbio, con mille riflessioni su un mondo che è irrimediabilmente perso e cambiato, su un ésprit du voyageur che oggi non può più essere, perché è tutto talmente interconnesso che persino sulle più remote montagne del Pakistan i giovani possono accedere ai social e dialogare con persone dall’altra parte del mondo. Riflessioni, ancora, su un senso di avventura, che necessariamente ne discende, che oggi non è più possibile provare; su uno sprezzo del pericolo e su un certo senso di fatalismo, che traspare, che oggi, abituati come siamo alle comodità e ad avere tutto subito a portata di mano, non saremmo in grado di sostenere. Noi, che diamo in escandescenze se ci viene perso il bagaglio in aeroporto.

Bouvier mi mostra un viaggio come non si fa più; forse è uno degli ultimi viaggiatori “antichi”, che mi insegna che volere è potere, e che l’accoglienza non la fa solo chi ospita, ma anche chi è ospite.